Das Stromnetz: Wie und woher Strom zu dir nach Hause kommt.

Das Stromnetz ist ein komplexes, ausgeklügeltes System. Wir zeigen dir, woher und wie der Strom vom Kraftwerk bis zu dir ins Haus transportiert wird. Los geht´s.

Gut vernetzt zu sein, ist wichtig. Das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche, und noch mal besonders für Strom. Das Stromnetz ist der Überbegriff für verschiedenste elektrische Leitungssysteme, die den Strom vom Kraftwerk zum Verbraucher leiten. Ein Leitungssystem, das jeder kennt, sind Überlandleitungen bzw. Freileitungen. Mit ihren Strommasten prägen sie unser Landschaftsbild und mahnen uns, beim Drachensteigen aufzupassen. Auch Stromkabel sind Teil des Leitungssystems. Sie transportieren Strom zu unserer Steckdose im Wohnzimmer.

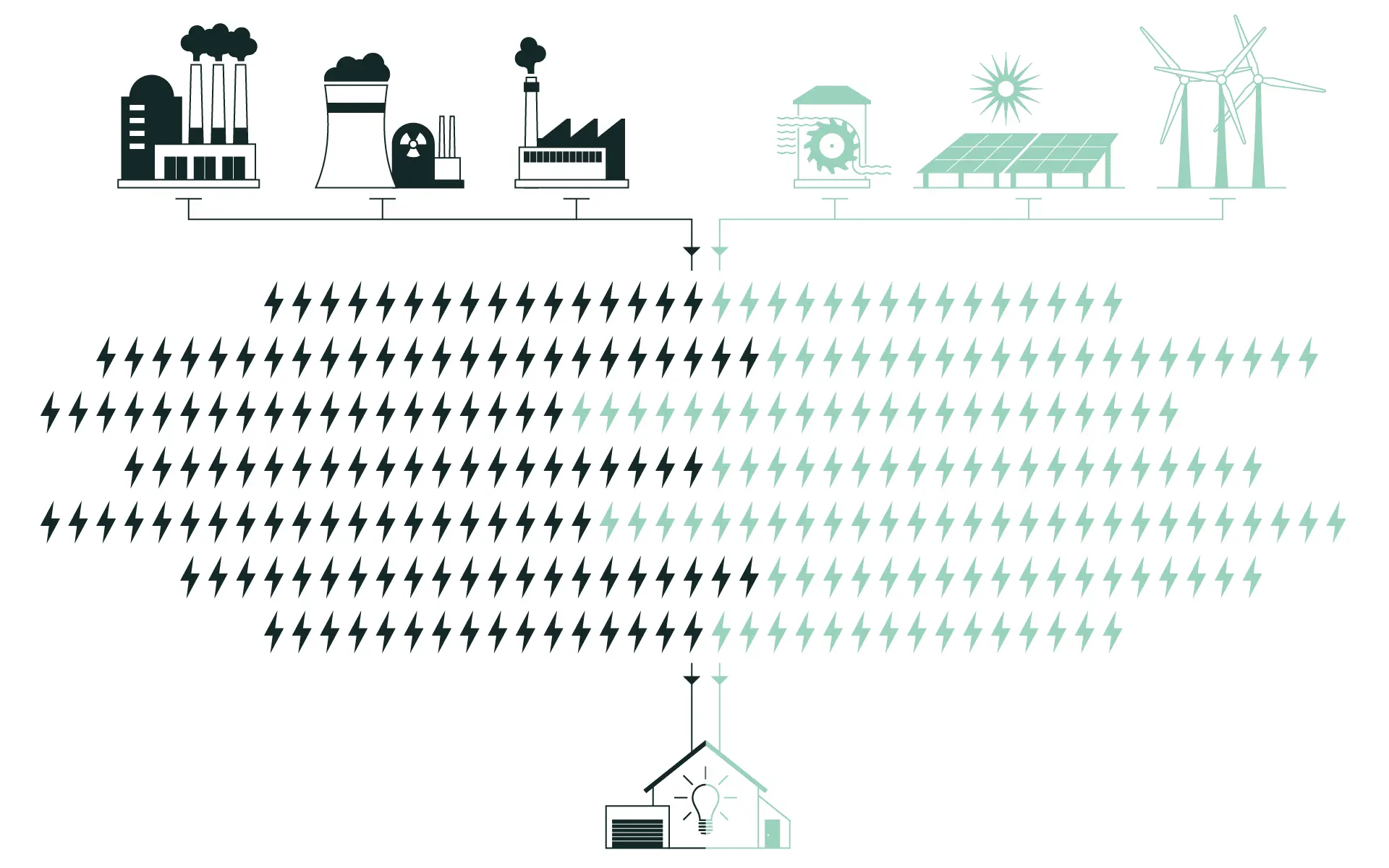

Wie du dir das Stromnetz vorstellen kannst.

Das Stromnetz kann man sich bildlich wirklich wie ein Netz vorstellen. In ihm treffen sich Stromleitungen an vielen Stellen und bilden „Verteilungsknoten“. Wie die Knoten in einem Fischernetz, aber mit dem Unterschied, dass die Maschen im Stromnetz nicht symmetrisch aufgebaut sind, sondern in jenen Gegenden dichter „gestrickt“ sind, in denen viele Menschen leben oder viele Industriebetriebe angesiedelt sind. Woher kommt er aber nun? So geht der Weg des Stroms vom Kraftwerk übers Netz bis in die Steckdose:

- Kraftwerk mit Transformator: Von hier wird der Strom zum Verbraucher geleitet.

- Stromleitungen mit Knotenpunkten: Das Stromnetz besteht aus Überlandleitungen und Strommasten oder Erdkabel. Die Stromkabel transportieren den Strom ins Haus. Dort, wo sich Stromleitungen treffen, entstehen Verteilungsknoten und das ganze Gebilde sieht aus wie ein Netz.

- Engmaschiges Stromnetz: In eng besiedelten oder industriellen Gebieten ist das Netz engmaschiger.

- Das Inselnetz Zuhause: Auch bei dir im Haus gibt es Stromnetze, etwa bei einer Lichterkette. Die sind entweder an das öffentliche Stromnetz gekoppelt oder werden als „Inselnetz“ von einer Batterie betrieben.

Woher der Strom in Deutschland kommt.

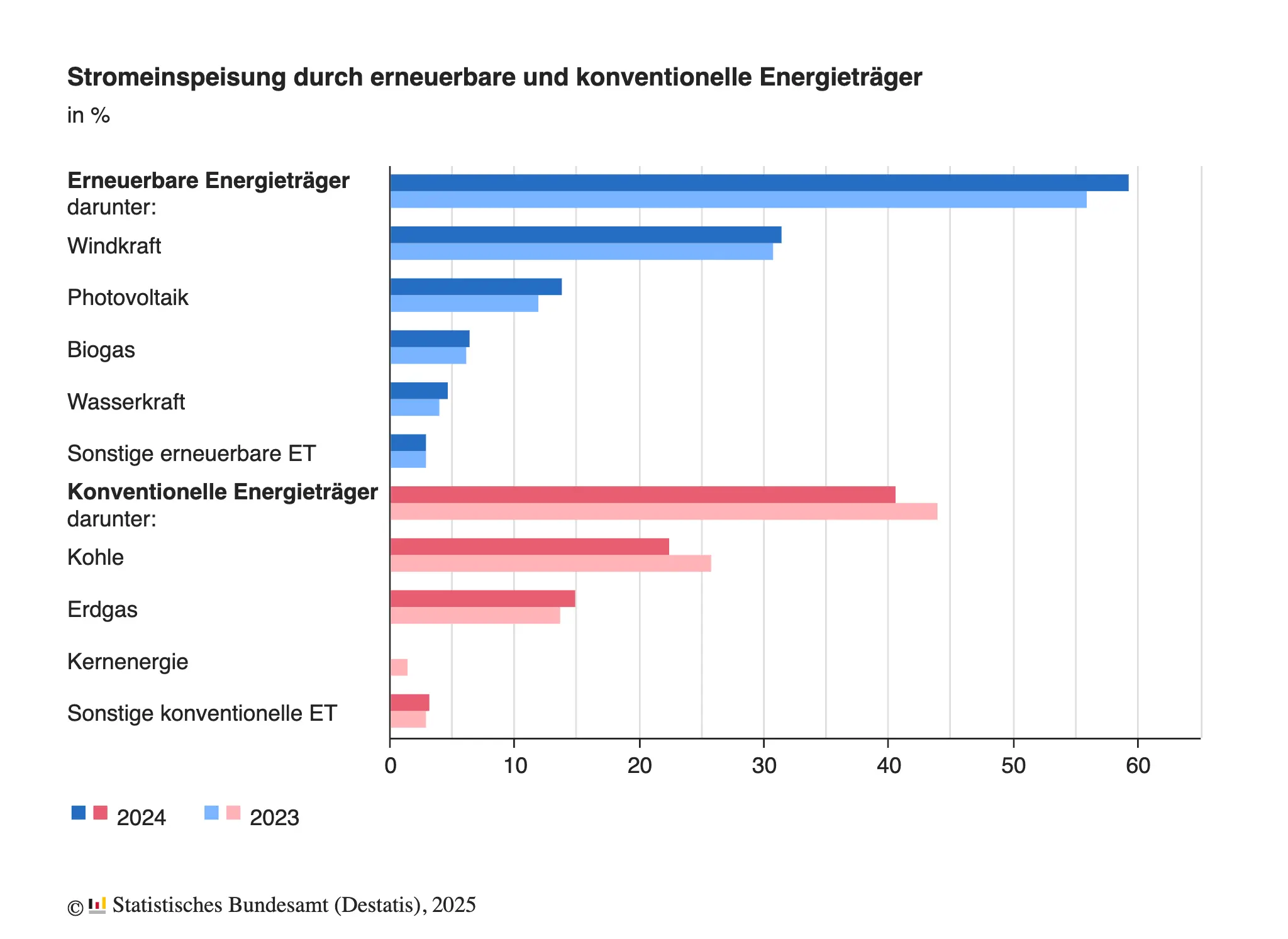

Die Frage ist noch, woher der Strom in Deutschland kommt und welcher überhaupt aus der Steckdose kommt. Dafür muss man auf den Strommix blicken – und der wird in Deutschland immer grüner. 2024 waren schon 59,4 % des erzeugten und eingespeisten Stroms aus erneuerbaren Quellen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Kohle- (22,5 %) und Erdgasverstromung (14,9 %) waren die beiden wichtigsten fossilen Energiequellen bei der Stromerzeugung und Einspeisung in 2024. Wenn du dich fragst, woher der Strom aus der Steckdose kommt, dann also meist aus Wind- und Solarkraft, aber auch immer noch zum Teil aus Kohle und Erdgas.

Jetzt deinen Tarif berechnen.

Du hast schon mal ein Stromnetz gebaut.

Ein Stromnetz kann sich jeder zu Hause selbst aufbauen oder hat es sogar schon mal getan. Der Beleuchtungsaufbau in der Weihnachtskrippe ist zum Beispiel ein kleines Stromnetz. In ihm wird die elektrische Energie, die für die Glühlämpchen der Krippe benötigt wird, von einer Stromquelle oder Batterie über mehrere Kabel zu den Glühlämpchen geleitet.

Stromquelle, Stromnetz und Schalter im Kleinen.

Einzelne Leitungsabzweige (und damit auch die Lämpchen) können über Schalter ab- und wieder zugeschaltet werden. Ist die Stromquelle der Krippe an die Steckdose im Wohnzimmer angeschlossen, spricht man von einem „netzgekoppelten Leitungsnetz“, weil die Steckdose eine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz herstellt. Wird eine Batterie als Stromquelle genutzt, braucht man die Steckdose nicht. Man spricht dann von einem „Inselnetz“, weil keine Verbindung zum öffentlichen Stromnetz besteht.

Warum das Stromnetz viele Spannungsebenen braucht.

Die Netzspannung spielt buchstäblich eine tragende Rolle. Es gibt mehrere fest definierte „Spannungsebenen“. Die Höchstspannungsebene in Deutschland hat eine Netzspannung von 380.000 V oder 220.000 V und dient der Energieübertragung über sehr weite Strecken (V = Volt). Daneben gibt es die Hochspannungsebene mit 110.000 V bis 125.000 V bzw. 125 kV (Einheit „Kilovolt“).

Bestens vernetzt: Transportnetze, Mittelspannungsnetze und Niederspannungsnetze.

Man nennt Netze dieser Spannungsebenen auch Transportnetze, weil der Strom nur durchgeleitet wird. Verbraucht wird er dann beispielsweise von der Industrie in Netzen der Mittelspannung zwischen 1.000 V und 72.500 V und von uns Privatkunden in den Niederspannungsnetzen. Letztere sind Netze mit geringerer Spannung und dienen der Versorgung von „Endverbrauchern“. Der Endverbraucher bildet das Ende eines Teilnetzes oder eines „Netzastes“, da dort die übertragene elektrische Energie endlich verbraucht wird.

Zur Karte: Stromnetz in DeutschlandWas bei einem Kurzschluss passiert.

Wir zu Hause nutzen eine Spannungsebene von 230 V bzw. 400 V. Die reicht uns aus, um relativ sicher kleine elektrische Geräte damit zu betreiben. Wenn wir hier mal einen Kurzschluss verursachen, hat das eigentlich keine Rückwirkungen auf das Netz und wir fallen in der Regel auch nicht gleich von der Stange. Die höheren Spannungsebenen erfordern dagegen speziellere Sicherheitsmaßnahmen und eine andere elektrische Schutztechnik. Das überlassen wir dann den Profis, den Netzbetreibern, denn hier sind Kurzschlüsse weitaus folgenschwerer und können unter Umständen sogar zum Ausfall von Teilsystemen im Stromnetz führen.

Was passiert, wenn du 100 % Ökostrom beziehst.

Der Anteil von Ökostrom wird immer größer. Zum Glück. Doch was bedeutet das eigentlich, wenn du zuhause Ökostrom von deinem Versorger beziehst? Gibt es, wie manche glauben, eine eigene Stromleitung bzw. ein eigenes Stromnetz für Ökostrom, das zum Beispiel Wasserkraftwerke oder Windkraftanlagen direkt mit Haushalten verbindet? Um es vorwegzunehmen, nein, gibt es nicht. Ökostrom fließt durch's selbe Netz wie Strom aus nicht erneuerbaren Quellen. Wenn du echten Ökostrom wie den von Polarstern beziehst, kannst du dir das wie einen großen See vorstellen.

Um sich die Sache besser vorstellen zu können, wird das Stromnetz oft als Stromsee beschrieben. Ein See, in den Strom aus allen möglichen Erzeugungsanlagen fließt. Im Stromsee (also im Stromnetz) vermischt sich alles zu einem Mix. Und dieser kommt aus unseren Steckdosen. Je mehr Ökostrom von Verbrauchern nachgefragt wird, desto mehr verdrängen erneuerbare Energien wie Solar- und Windkraft die Kohle- und vormals Atomenergie im Strommix. Der Anteil an erneuerbarer Energie im Stromsee wird folglich größer. Eine weitere Folge der Nachfrage ist, dass mehr Erzeugungskapazitäten für Ökostrom geschaffen werden.

Was also passiert, wenn du Ökostrom beziehst, ist, dass mehr erneuerbare Kraftwerke wie PV-Anlagen und Windräder gebaut werden und fossile Energien nach und nach verdrängt werden. Der Strommix im Netz wird also sauberer.

Berechne deinen Ökostrom-Tarif.

4 Tipps, wie du echten Ökostrom findest.

- Echter Ökostrom muss zu 100 % aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Der Anbieter sollte transparent zeigen, wo er deinen Ökostrom produzieren lässt. Polarsterns Ökostrom kommt zum Beispiel hier her.

- Der Ökostrom-Tarif muss zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen. Der Stromanbieter muss sichtbar machen, wie er für dich die Energiewende fördert.

- Dein Ökostromanbieter sollte unabhängig sein und zu keinem Konzern gehören, der mit Kohle- oder Atomstrom Geschäfte macht. Sonst subventionierst du diese Geschäfte indirekt mit deiner Ökostrom-Rechnung.

- Siegel wie das Grüner Strom-Label oder das ok-power-Siegel kennzeichnen Ökostrom-Produkte, die zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen. Auch Rankings und Ökostrom-Tests wie von Utopia oder Robin Wood sind eine gute Hilfe.

Was das Stromnetz eigentlich überträgt.

Das Stromnetz überträgt elektrische Energie, die beim Stromverbraucher zum Beispiel in einem Motor in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Je nach Größe des Motors hat dieser mehr oder weniger Leistung. Müssen hohe Leistungen übertragen werden, fließt viel Strom – man spricht dann von Stromstärke.

Hohe Stromstärken – breite Kabel.

Und mit hohen Stromstärken klar zu kommen, muss man die Leitungsquerschnitte bzw. den Kabeldurchmesser recht groß wählen, denn der Strom braucht ordentlich „Platz", um ungehindert fließen zu können. Bei wenig Platz gibt’s viele Kollisionen zwischen den Elektronen und den Atomen des Leiters, das erzeugt Wärme und lässt die Leitung heiß werden. Oder sogar „durchbrennen“.

Die Rolle der Spannung in den Netzen.

Jetzt kommen wir wieder auf die Rolle der Spannung zu sprechen: Die zu übertragende elektrische Leistung ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Um Verluste und damit Kosten bei der Stromübertragung zu sparen, will man möglichst geringe Stromstärken erzielen und muss deswegen mit möglichst hohen Spannungen arbeiten, um trotzdem viel Leistung übertragen zu können.

Höchstspannung.

Hier kommen die Höchstspannungen mit 220 kV oder 380 kV zum Einsatz, mit denen Leistungen von ca. 600 bis 3.000 „MVA“ mit noch vertretbarem technischen und finanziellen Aufwand übertragen werden können. Das „MVA“ ist wie das „MW“ auch eine Einheit der Leistung.

Hoch-, Mittel- und Niederspannung.

Bei der Hochspannung mit 110 kV sind es „nur noch“ ca. 100 – 300 MVA, bei der Mittelspannung mit bis zu 50 kV noch etwa 40 MVA Leistung. Bei der Niederspannung ist dann schon mit 5 MVA Schluss mit dem technisch und finanziell vertretbaren Aufwand.

Wie weit Strom transportiert werden kann.

Die elektrische Energie kann wirtschaftlich sinnvoll so viele Kilometer transportiert werden, wie ihre Nennspannung in kV beträgt. Strom kann also mit einer Nennspannung von 380 kV ohne Zwischenstation ca. 380 km weit transportiert werden.

Was man unter "Erdfehler" versteht.

Die Rolle der Luft zur Isolierung.

In Deutschland wird der erzeugte Strom oft über Freileitungen oder auch Überlandleitungen geleitet. Denn diese Leitungen können frei verlegt werden und erfordern keine Isolierung. Als Isolierung reicht hier ein entsprechend der Netzspannung gewählter Abstand zwischen den einzelnen Leitern aus. Die Luft, die wir atmen, ist ein ausreichend guter Isolator und das auch, wenn es regnet oder schneit. Nur wenn der Ast eines Baumes sehr nahe an eine Freileitung kommt, springt der elektrische Strom in der leuchtenden Form eines Lichtbogens auf den Baum über und fließt über den Baum in die Erde und in Richtung des Kraftwerks zurück.

Fehlerstrom führt zum Erdfehler.

Das nennt man dann einen „Erdfehler“. Dafür kann die Erde nichts – wenn überhaupt – der Baum, obwohl ja eigentlich der Mensch die Leitung zu nahe an den Baum aufgestellt hat. Die Bezeichnung Erdfehler resultiert aus dem Weg, den der Fehlerstrom dann zurück zum Kraftwerk sucht. Dieser durch den Baum verursachte Erdfehler erzeugt keinen Stromausfall, höchstens ein kleines Flackern in der Wohnungsbeleuchtung bei uns zu Hause. Der Ast verbrennt oder verpufft aufgrund der hohen Temperaturen und Ströme im Lichtbogen sehr schnell. Danach sind der Ast und Erdfehler weg, und der Strom düst wieder wie zuvor in der richtigen Bahn über die Freileitung.

Was passiert, wenn Kabel kaputt sind.

Es gibt ja nun nicht nur die Freileitungen, sondern auch isolierte Leitungen, allgemein bekannt als „Kabel“. Diese werden unterirdisch verlegt. Erdkabel haben den Vorteil, dass ein Vorfall wie mit dem Baum nicht möglich ist. Hier muss sich schon ein Bagger unbeabsichtigt am Kabel vergreifen, damit ein Erdfehler entsteht. Dieser Fehler „heilt“ sich dann aber auch nicht selbst, denn das unterirdische Kabel muss eine eigene Isolierung zwischen elektrischem Leiter und Erde haben, damit der Strom nicht ausbüchst. Im Falle einer Beschädigung dieser Isolierung, muss die Kabeltrasse abgeschaltet und repariert werden.