Atomkraft: Wie teuer ist Atomstrom wirklich?

Nachdem Deutschland in den Folgen der Katastrophe von Fukushima möglichst zügig aus der Atomkraft aussteigen wollte, gilt der Ausstieg in manchen Teilen der Politik, Medien und Gesellschaft als überhastet und ideologisch. Aber lohnt sich die Wiederinbetriebnahme abgeschalteter Kernkraftwerke und der Bau neuer AKWs? Die Antwort ist eindeutig.

Die wichtigsten Punkte.

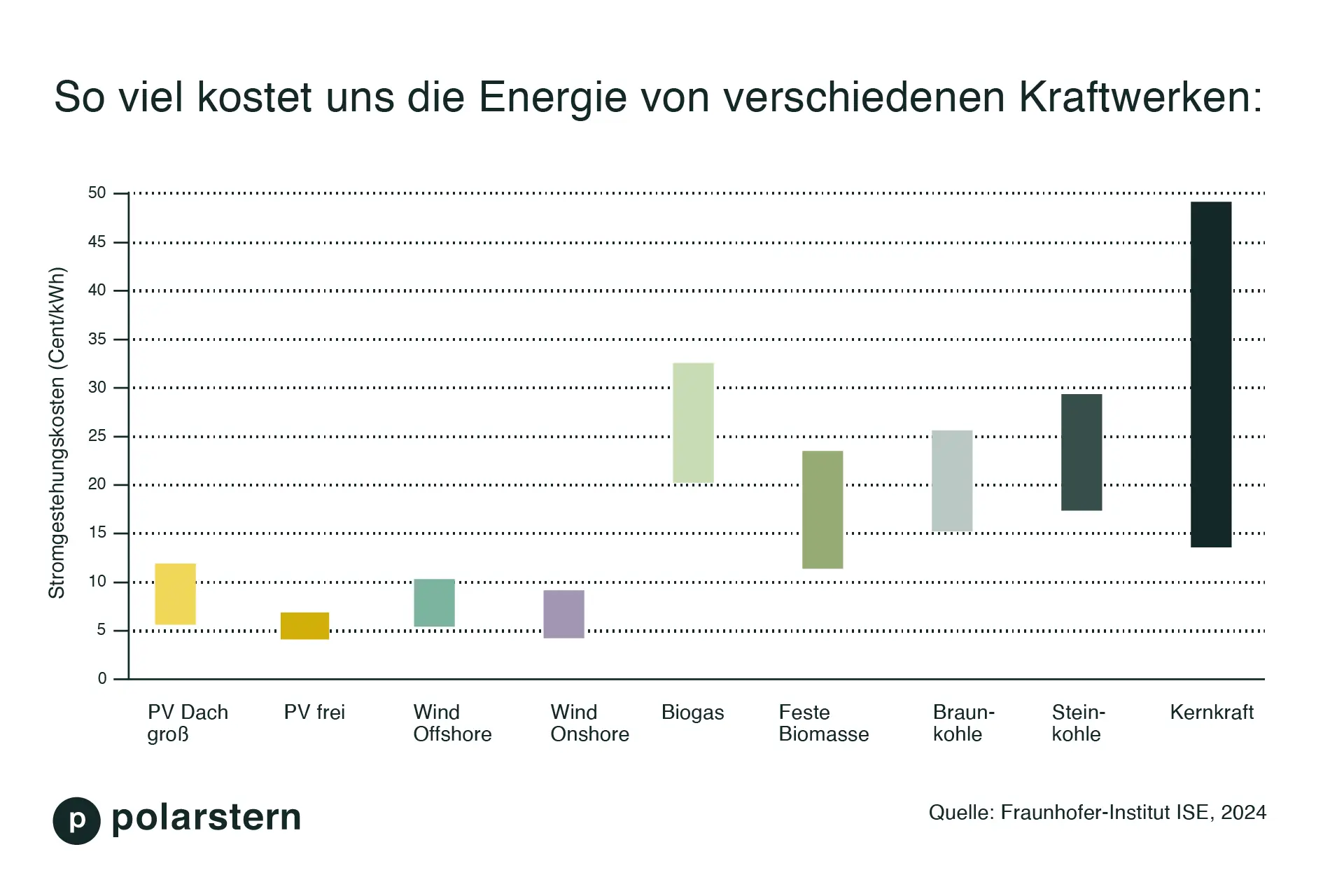

- Atomstrom ist teuerste Art der Stromerzeugung. Die Stromgestehungskosten gehen bis zu 49 Cent pro Kilowattstunde.

- Die Lagerung radioaktiver Abfälle ist ungeklärt und teuer. Bis zum Jahr 2100 entstehen rund 170 Milliarden Euro an Entsorgungskosten.

- Alte Atomkraftwerke wieder hochzufahren ist kaum machbar – technisch extrem aufwendig und wirtschaftlich nicht rentabel.

- Neue Reaktoren sind teuer, brauchen Jahrzehnte bis zur Fertigstellung und bremsen die Energiewende.

Welche Länder bauen neue Atomkraftwerke?

Sind es jetzt eher die Deutschen – oder die europäischen Nachbarländer, die nicht mehr alle Brennstäbe im Schrank haben? Deutschland nahm im April 2023 sein letztes Atomkraftwerk vom Netz, doch viele Länder in Europa planen neue AKWs – Bulgarien, Finnland, Frankreich, Rumänien, Schweden, Slowakei, Tschechien. Frankreich hatte ursprünglich die Stilllegung von 22 Reaktoren bis 2035 geplant, will nun aber bis zu 14 neue Reaktoren bauen. Polen will mit sechs Reaktoren frisch in die Atomkraft einsteigen, Belgien und die Niederlande wollen doch nicht raus. Typisch Gruppenzwang fragen einige Stimmen in Deutschland, ob man nicht auch aus dem Fenster springen sollte, wenn es alle anderen auch machen. Irgendwas muss die Atomkraft ja haben. Oder? Klären wir die wichtigsten Fragen rund um die Atomkraft.

China baut die meisten neuen Atomkraftwerke.

Dass andere Länder beabsichtigen, neue Atomkraftwerke zu bauen, bedeutet nicht, dass sie auch tatsächlich gebaut werden. Wirklich gebaut wird nur in England, Frankreich und in der Slowakei. Andere Länder in Europa haben zwar Absichtseklärungen abgegeben, das heißt jedoch nicht, dass in naher Zukunft auch wirklich gebaut wird. Weltweit sind laut Internationaler Energie Agentur (IEA) Reaktoren mit einer Leistung von insgesamt 70 Gigawatt im Bau. Außerdem sollen die Laufzeiten von zahlreichen bestehenden Anlagen verlängert werden – etwa in Belgien, wo zwei Reaktoren bis 2035 weiterlaufen sollen. China ist der klare Spitzenreiter beim Ausbau: Dort befinden sich mehr als 25 Reaktoren im Bau, und insgesamt sind 44 neue Reaktoren geplant, die in den nächsten 15 Jahren ans Netz gehen sollen. Die globale Atomstromproduktion erreicht 2025 laut IEA einen Rekordwert von rund 2.900 Terawattstunden, was etwa zehn Prozent der weltweiten Stromerzeugung entspricht.

Einordnung: Trotz Ausbau verliert die Atomkraft an Bedeutung.

Es gab noch nie so viel Atomstrom wie jetzt. Die globale Atomstromproduktion erreicht 2025 laut IEA einen Rekordwert von rund 2.900 Terawattstunden, was in etwa zehn Prozent der weltweiten Stromerzeugung entspricht. Die große Renaissance der Atomkraft ist es trotzdem nicht. Denn laut Nuclear Industry Status Report ist die globale Atomstromproduktion heute gerade mal rund ein halbes Prozent höher als vor 18 Jahren. Und wenn man die gesamte Stromerzeugung weltweit betrachtet, sinkt der Anteil der Atomenergie stetig. Selbst in China, wo die Atomkraft stark ausgebaut wird, verliert sie gleichzeitig an Bedeutung, da der Ausbau erneuerbarer Energien deutlich schneller voranschreitet. Außerdem stehen der AKW-Renaissance strukturelle Probleme entgegen. Weltweit sind die Reaktoren im Schnitt 32 Jahre alt. Das bedeutet, dass die Laufzeiten bald zu Ende gehen. Weltweit kämpfen Neubauprojekte mit Verzögerungen bei der Bauzeit und teils drastischen Kostensteigerungen.

Wie viele Atomreaktoren gibt's weltweit?

| Top 10 | Reaktoren | Top 20 | Reaktoren | Top 30 | Reaktoren |

|---|---|---|---|---|---|

| USA | 94 | Spanien | 7 | UAE | 4 |

| Frankreich | 57 | Pakistan | 6 | Mexiko | 2 |

| China | 57 | Tschechien | 6 | Bulgarien | 2 |

| Russland | 36 | Schweden | 6 | Rumänien | 2 |

| Japan | 14 | Belgien | 5 | Brasilien | 2 |

| Südkorea | 26 | Slowakei | 5 | Belarus | 2 |

| Indien | 21 | Finnland | 5 | Südafrika | 2 |

| Kanada | 17 | Ungarn | 4 | Slowenien | 1 |

| Ukraine | 15 | Schweiz | 4 | Niederlande | 1 |

| UK | 9 | Argentinien | 3 | Iran | 1 |

| Armenien | 1 |

Zur Mitte des Jahres 2025 gab es weltweit 408 aktive Reaktoren in 31 Ländern. Quelle: World Nuclear Industry Status Report 2025.

Ist Atomstrom umweltfreundlich?

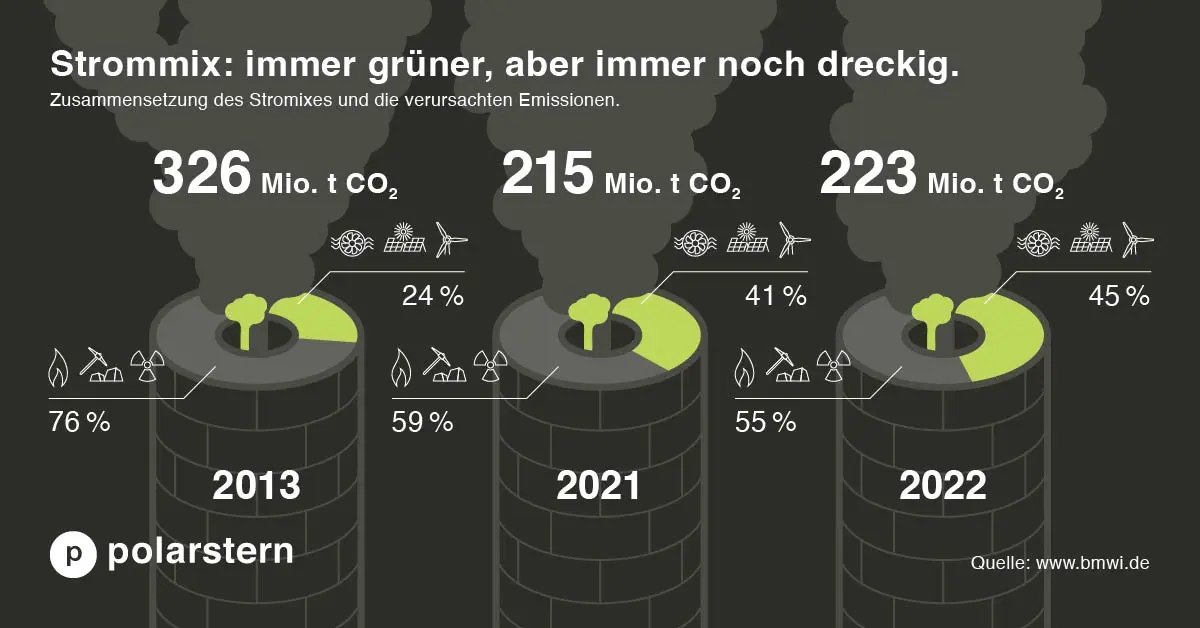

Im Kampf gegen die globale Erderwärmung ist jedes Mittel zur CO2-Reduktion recht. In diesem Punkt steht die Kernkraft recht gut da, weil sie im Betrieb kaum CO2-Emissionen verursacht. In Frankreich, wo rund 70 % des Stroms aus Kernenergie gewonnen wird, war der Strommix immer etwas sauberer als im Kohlestrom geprägten Deutschland. 2018 verursachte eine Kilowattstunde Strom in Deutschland rund 400 Gramm CO2, in Frankreich waren es laut französischem Umweltministerium im selben Jahr nur 50 Gramm pro Kilowattstunde. Der Wert lag auch weit unter dem europäischen Durchschnitt von 300 Gramm pro Kilowattstunde.

Die Kernkraft wird daher selbst vom Weltklimarat IPPC sowie von der Internationalen Energie Agentur IEA als CO2-arme Stromerzeugungsart und damit als Brückentechnologie im Kampf gegen die Klimakrise anerkannt. Zudem hält sich auch die Luftverschmutzung von Atomkraftwerken in Grenzen. Gegenüber der Verbrennung von fossilen Energieträgern emittieren Atomkraftwerke keine chemischen Schadstoffe, die Atemwegs- und Herzkreislauf-Erkrankungen verursachen wie etwa Schwefeldioxid oder schwermetallhaltige Stäube wie Arsen. Weil AKWs keine Treibhausgase verursachen, hat die EU-Kommission mit der sogenannten Taxonomie Investitionen in die Atomkraft (und auch Gas) als klimafreundlich eingestuft. Die EU-Taxonomie funktioniert wie ein Gütesiegel für grüne Finanzprodukte – sie soll für Unternehmen und Privatpersonen Orientierung bieten, die ihr Geld nachhaltig anlegen möchten.Was davon zu halten ist, erklärt sich aus dem nachstehenden Abschnitt.

Wie wahrscheinlich sind AKW-Unfälle?

Kernenergie kann umweltverträglicher sein als die Verbrennung von fossilen Energieträgern. Aber es läuft nach dem Motto: Es darf halt nichts passieren. Tut es aber. Tschernobyl und Fukushima sind die großen Katastrophen, die in den Köpfen hängengeblieben sind. Dabei gab es in den letzten fünf Jahrzehnten viele Unfälle und Zwischenfälle, die sich weniger ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben, aber durchaus brenzlig waren. In Deutschland hat man dabei ein paar Mal Glück gehabt. So explodierten 2001 im AKW Brunsbüttel Wasserrohre im Sicherheitsbehälter. Im selben AKW gab es 2007 einen Kurzschluss und am selben Tag einen Brand im AKW Krümmel. Aufgrund von Netzschwankungen ist vermutlich letzterer Vorfall eine Folge des ersteren. 1987 kam es in Biblis fast zu einer Kernschmelze, als mehr als 100 Liter radioaktives Kühlwasser austraten. Wie wahrscheinlich ein Super-Gau ist, lässt sich nicht vorhersagen, doch ein Bericht des Max-Planck-Instituts für Chemie von 2012 schließt nicht aus, dass bei der Fülle an Atomkraftwerken ein Größter Anzunehmender Unfall (GAU) in Europa alle 10 bis 20 Jahre möglich wäre.

Wohin mit dem Atommüll? Gibt es schon ein Endlager?

Neben der direkten Gefahr, auf einem Pulverfass zu sitzen, das vielleicht nie, vielleicht aber schon morgen in die Luft geht, gibt es noch die langfristige Bedrohung durch den Atommüll. Bis auf Finnland hat noch kein Staat ein Endlager gefunden. In Finnland soll das Lager Onkalo auf der Insel Olkiluoto ab Ende 2025 erste Brennelemente aufnehmen. Potenzielle Orte findet man auffällig oft in Grenznähe zum Nachbarstaat, in der Hoffnung das Problem ein Stückchen von sich wegzuschieben, also ob ein paar Meter die eigene Bevölkerung schützen könnte. Die Schweiz möchte ab frühestens 2050 ihr Endlager nahe der deutschen Grenze aufschlagen, während man in Deutschland noch keine Idee hat, wo die rund 18.000 Tonnen an radioaktivem Müll hinsollen. Derzeit lagern sie noch oberirdisch in Zwischenlagern. Auch in deiner letzten Ruhestätte wird der Atommüll noch tausende von Jahren aktiv sein. Plutonium, ein Bestandteil des Mülls, löst schon bei kleinerer Dosis Lungenkrebs aus; Strontium 90, ein anderer Bestandteil führt zu Leukämie und Knochentumoren. Nach menschlichem Ermessen bleibt die Gefahr für immer. Bis die Hälfte der radioaktiven Atome von Plutonium zerfallen ist, vergehen rund 24.000 Jahre.

Kann man den Atommüll nicht einfach ins All schießen?

Klingt theoretisch gut, in der Praxis gibt es noch keine technisch machbare Lösung. Sie würde eine astronomische Summe kosten, würde die CO2-Bilanz der Kernkraft in jedem Fall ruinieren, und wenn es dumm läuft, geht die radioaktive Ladung bei einem Fehlstart noch auf der Erde in die Luft. Lieber nicht.

Wie geht's Deutschland ein Jahr nach dem Atomausstieg?

Zwei Jahre nach dem Atomausstieg zeigt sich, dass die befürchtete Stromlücke nicht aufgetreten ist und die Strompreise durch den Ausstieg nicht zusätzlich gestiegen sind. Stattdessen hat der Ausbau der Erneuerbaren weiter an Fahrt aufgenommen, die Emissionen sind gesunken und die Strompreise haben sich stabilisiert oder sind sogar gefallen.

- Der CO2-Ausstoß im Stromsektor ist laut Green Planet Energy durch den Rückgang der Kohleverstromung sowie des Stromverbrauchs insgesamt um 24 % gesunken.

- Laut Statistischem Bundesamt deckt Deutschland etwa 5 bis 6 % seines Strombedarfs durch Importe.

- Der Anteil von Atomstromimporten an der gesamtem Stromnachfrage lag 2024 bei 4 %.

- Der Ausstieg aus der Atomkraft hat Strom nicht zusätzlich verteuert – im Gegenteil: Die Großhandelspreise fielen 2024 auf unter das Vorkrisenniveau von 2021, und auch Haushalte zahlen heute deutlich weniger als noch 2022.

Ist Atomstrom günstig?

Die Unterstützer der Atomkraft argumentieren mit den niedrigen Atomstrompreisen, die Gegner mit den hohen Preisen. Wer hat recht? Auf den ersten Blick scheint ein Kostenvorteil der Atomkraft darin zu liegen, dass weniger Speicher und neue Stromnetze benötigt werden, wie es bei der Energiewende der Fall ist. Während Atomkraft relativ stabil stets die gleiche Menge Strom liefert, sind Ökostromkraftwerke auf die Launen der Natur angewiesen. Für eine vollständige Energiewende müssen so viele Anlagen und Speichermöglichkeiten verfügbar sein, dass man auch an wind- und sonnenarmen Tagen noch genügend Strom produzieren, beziehungsweise speichern kann. Und man braucht Netze, die den Windstrom aus dem Norden in den Süden liefern. Was das alles kosten wird, lässt sich nach jetzigem Stand kaum beziffern. Laut den aktuellen Netzausbauplänen der größten deutschen Netzbetreiber belaufen sich die Investitionskosten für den Stromnetzausbau bis 2045 auf rund 237 Milliarden Euro – deutlich mehr als bisher angenommen.

Und das kostet wirklich bessere Energie.

So teuer sind neue Atomkraftwerke.

Laut französischem EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton benötigt die EU bis 2030 Investitionen von 50 Milliarden, um die bestehenden Kernkraftwerke zu sanieren und weitere 500 Milliarden, um jene zu bauen, die geplant sind. Die meisten Projekte gehen mit Verzögerungen und ungeahnten Kosten an den Start. Allein das Kernkraftwerk Hinkley Point C in England, das ursprünglich ab 2025 Strom liefern sollte, aber voraussichtlich erst 2031 ans Netz gehen wird, soll nach einem Bericht der Tagesschau statt der geplanten 21 Milliarden Euro auf über 53 Milliarden Euro kosten. Ein anderes Milliardenloch ist Flamanville in Frankreich. Der Bau des neuen Europäischen Druckwasserreaktors begann 2007, sollte fünf Jahre später ans Netz gehen und etwa 3,3 Milliarden Euro kosten. Laut Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) liegen die Kosten mittlerweile bei 23,7 Milliarden Euro. Der französische Rechnungshof hat die Rentabibilität längst infrage gestellt. Wirtschaftlich wird das Projekt vermutlich nicht mehr.

Stromgestehungskosten von Erneuerbaren am niedrigsten.

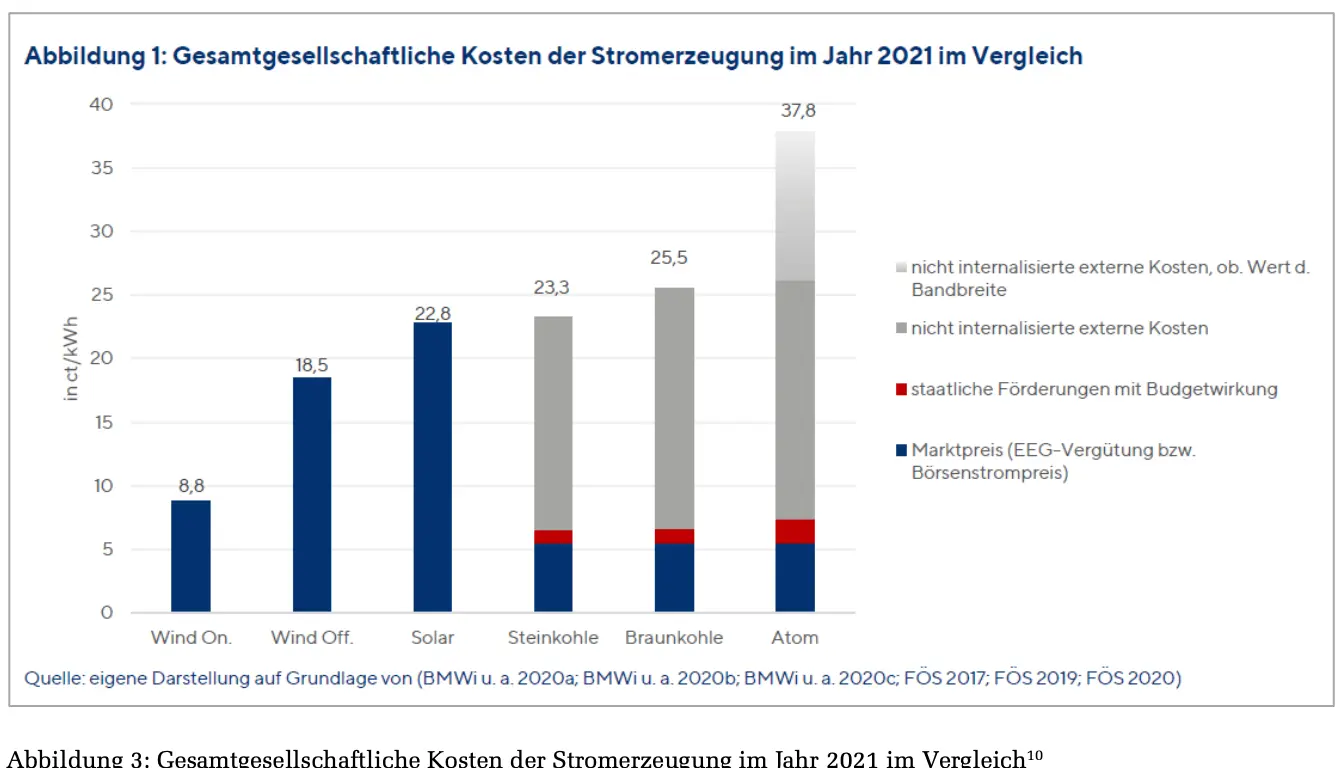

Im europäischen Vergleich liegen auch die Stromgestehungskosten von Atomkraft über den Kosten von erneuerbaren Energien. Nur die Stromproduktion von Steinkohle ist teurer. Die Stromgestehungskosten berechnen sich aus den Kosten für den Bau und Betrieb einer Stromerzeugungsanlage während ihrer Lebensdauer durch die Summe der erzeugten Energiemenge während der Nutzungsdauer. Erneuerbare-Energien-Technik ist dabei in den letzten Jahren immer günstiger geworden. Allein die Preise für Photovoltaik sind zwischen 2020 und 2025 laut Fraunhofer ISE um rund 11 bis 14 % gesunken. Die Stromgestehungskosten für Photovoltaik-Freiflächenanlagen liegen in Deutschland zwischen 4,1 und 6,9 Cent pro Kilowattstunde, für Onshore-Windenergie zwischen 4,3 und 9,2 Cent und für Offshore-Windenergie zwischen 5,5 und 10,3 Cent. Neue Kernkraftwerke verursachen dagegen Kosten von 13,6 bis 49 Cent pro Kilowattstunde – und sind damit deutlich teurer als die Erneuerbaren. Was die Stromgestehungskosten nicht abbilden, sind die Folgekosten der Erzeugungsarten, die vor allem bei der Atomkraft immens sind. Sie bilden andererseits aber auch nicht die Kosten für die Stromübertragung und -verteilung ab, die gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien eine große Rolle spielen.

Ist der Strom in Frankreich wirklich günstiger?

Frankreich, wo der Atomstromanteil bei rund 67 % liegt, wird gerne als Vorbild für günstigen Strom herangezogen. Dabei sind viele Reaktoren alt und sanierungsbedürftig. Weil das Land hohe Summen in seine Kraftwerke stecken muss und der staatliche Energiekonzern EDF mit rund 50 Milliarden Euro in den Miesen ist, sind die Strompreise auch in Frankreich seit 2022 gestiegen. Im staatlich regulierten „Blauen Tarif“ lag der Arbeitspreis im September 2025 bei 20,16 Cent und 21,46 Cent pro Kilowattstunden. Das ist nicht mehr weit entfernt vom deutschen Niveau, wo Neukund:innen (!) laut Verivox zum 2.Oktober 2025 durchschnittlich rund 26 Cent pro Kilowattstunde zahlten. Ebenso zu berücksichtigen ist, dass der Strompreis in anderen Ländern nicht per se billiger ist als in Deutschland, sondern nur stärker subventioniert wird. Heißt: Man zahlt den Strompreis über die Steuern, weiß aber nicht wirklich, wie viel. Nun, da viele französische Meiler Risse zeigen, lassen sich auch die hohen Kosten der Atomkraft nicht mehr unter den Steuern verstecken. Außerdem waren die Strompreise in Frankreich lange gedeckelt, was sich eb 2026 ändern soll. Dann wird der Strom voraussichtlich auch für Privatkund:innen deutlich teurer.

Die Folgekosten der Kernkraft kann niemand abschätzen.

Atomstrom hat zudem Folgekosten im Gepäck, die sich kaum kalkulieren lassen. Laut Studien des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft liegen die gesamtgesellschaftlichen Kosten – inklusive Umwelt-, Gesundheits- und Entsorgungskosten – bei bis zu 39 Cent pro Kilowattstunde. Doch muss bei der Kernkraft der größte anzunehmende Unfall (GAU) immer mit eingeplant werden. Wer einen Kostenvoranschlag für Bau eines Atomkraftwerks vornimmt, tut dies unter der Prämisse, dass hoffentlich nichts schiefgehen wird. Doch wenn es blöd auf blöd kommt, folgt auf ein Erdbeben ein Tsunami und das AKW steht noch dazu in Küstennähe. So geschehen 2011 in Fukushima. Weil derartige Clusterschlamassel eben doch möglich sind und mit zunehmendem Ausbau der Kernkraft wahrscheinlicher werden, können Atomkraftwerke nur unzureichend versichert werden. In Deutschland sind sie zwar haftpflichtversichert, doch beträgt die gesetzlich vorgeschriebene Deckungssumme beträgt lediglich 2,5 Milliarden Euro, den Rest bezahlt die Gesellschaft.

Was kostet ein AKW-Super-Gau?

Die Kosten für einen Super-GAU liegen laut einer Analyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag von Greenpeace Energy (mittlerweile Greenplanet Energy) bei 100 bis 430 Milliarden Euro. Die Katastrophe von Fukushima soll laut japanischer Regierung einen Schaden von rund 220 Milliarden Dollar verursacht haben. Doch auch kleinere Malheurs und Zwischenfälle läppern sich. Die Tagesschau hat dazu vor einigen Jahren eine interessante Liste von Unfällen und ihre Kosten bis zur Katastrophe von Fukushima zusammengestellt.

Sichert Atomkraft die Stromversorgung?

Je höher der Anteil der Erneuerbaren wird, desto schwieriger wird es, die Stabilität im Netz zu halten. Atomkraftwerke könnten hier eine stabilisierende Rolle einnehmen. Sie könnten planbar Strom liefern, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Sie könnten Stromengpässe der Erneuerbaren ausgleichen und die Netze stabil halten. Aber wie stabil sind Atomkraftwerke in Zeiten des Klimawandels wirklich? Schließlich macht der Klimawandel auch den AKWs zu schaffen. In Frankreich mussten im Sommer 2022 viele Reaktoren ihre Leistung runterfahren, weil sie aufgrund von niedrigen Flusspegeln nicht angemessen gekühlt werden konnten.

Insgesamt zeigt das Beispiel Frankreich, dass eine hohe Zahl an Atomkraftwerken eben kein Garant für die Versorgungssicherheit eines Landes ist. Frankreich bezieht rund 67 % seines Stroms aus der Kernkraft, die meisten Reaktoren sind sanierungsbedürftig, aber auch neuere waren 2022 von Korrosionen betroffen. Insgesamt musste Frankreich die Leistung von 27 seiner 56 Atomreaktoren herunterfahren. Deutschland und andere europäische Nachbarn mussten Frankreich mit mehr Strom beliefern als üblich. Und weil Frankreichs Atomstrom auf dem Markt fehlte, stiegen die Strompreise auf dem europäischen Markt. Atomstrom wurde damit zu einem der Treiber der Energiepreiskrise.

Macht uns die Atomkraft unabhängig?

Die Atomkraft wurde vor allem seit der Energiepreiskrise und dem Überfall Russlands auf die Ukraine auch in Deutschland erneut ins Spiel gebracht. Besonders im Wahlkampf 2025 versprachen einige Parteien, alte AKWs wieder in Betrieb zu nehmen, vielleicht neue zu Bauen und in die Forschung von Fusionskraftwerken und Small Modular Rectors (SMR) zu investieren. Die Kernkraft sei ein Weg aus der Unabhängigkeit von Staaten und bringen günstige Strompreise, so die Message an die Wähler:innen. Atomkraftwerke sind aber keine Inselsysteme, sondern benötigen Uran. Laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) stammt der vor allem aus Kasachstan, Kanada, Australien, Niger, Namibia, Usbekistan, USA, aber auch aus Russland.

Uranlieferungen gehen weiter.

Die Uranlieferungen aus Russland nach Deutschland gehen bis heute weiter – und haben sogar zugenommen. Im Jahr 2024 wurden laut dem niedersächsischen Umweltministerium mindestens 68,6 Tonnen Uran aus Russland importiert, was einem Anstieg von fast 70 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Material wird in der Brennelementefabrik in Lingen verarbeitet, die zur französischen Framatome gehört. Dort sollen künftig Brennstäbe für Reaktoren russischer Bauart produziert werden – ein Ausbauprojekt, das auch ein Joint Venture mit dem russischen Staatskonzern Rosatom umfasst.

Rosatom finanziert überall auf der Welt den Bau von Kernkraftwerken, zum Beispiel in Ägypten, der Türkei und auch in Ungarn. Die Abhängigkeiten haben direkte Auskwirkungen auf die europäische Politik. Weil die russischen Brennstäbe in Zukunft gebraucht werden, blockiert etwa Ungarn EU-Sanktionen gegen Russland.

Sind Small Modular Reactors (SMR) eine gute Lösung?

Aktuell liegt die Hoffnung auf einer neuen Generation von Atomkraftwerken. Sie sollen die Kernenergie sicherer, günstiger und dezentraler machen – und damit neben den Erneuerbaren einen zweiten Weg aus dem fossilen Zeitalter öffnen. Die wohl bekanntesten Optionen sind Thorium-Flüssigsalzreaktoren und Small Modular Reactors (SMR).

Thorium-Flüssigsalzreaktoren.

Thorium-Flüssigsalzreaktoren arbeiten mit flüssigen Brennstoffen, die die Gefahr von Kernschmelzen und Gasexplosionen mindern sollen. Die Technik produziert weniger Atommüll, und das Kernelement Thorium ist einfacher zu beschaffen als Uran. Es fällt zum Beispiel bei der Förderung von seltenen Erden an, die für Smartphones oder Computer benötigt werden. China hat 2024 den weltweit ersten experimentellen Thorium-Flüssigsalzreaktor in der Wüste Gobi in Betrieb genommen. Im Oktober 2024 gelang dort erstmals das Nachfüllen von Brennstoff im laufenden Betrieb – ein technologischer Durchbruch. Dennoch bleibt die Technik vorerst experimentell: Ein kommerzieller Reaktor mit 10 MW ist für 2030 geplant.

Small Modular Reactors (SMR).

Bei den Small Modular Reactors (SMR) handelt es sich um Mini-Atomkraftwerke, die weniger Strom erzeugen als herkömmliche AKWs, dafür aber weniger Atommüll verursachen und günstiger und schneller produziert werden können. Ihre Bauteile können in Fabriken vorproduziert und am Standort zusammengesetzt werden. Während gängige Leichtwasserreaktionen Leistungen von 1.300 bis 1.600 Megawatt auffahren, schaffen SMRs nur 15 bis 300 Megawatt. Das Besondere ist aber, dass sich die Mini-Reaktoren zum Schwarm zusammenschalten lassen. Im Verbund erbringen sie dann die Leistung eines großen Reaktors – zumindest in der Theorie. Denn ähnlich wie Thorium-Flüssigsalzreaktoren sind Modularreaktoren von einer weit verbreiteten kommerziellen Nutzung noch so weit entfernt, dass sie im Netz teils als Power-Point-Reaktoren verspottet werden. Andererseits sind erste SMRs in China und Ruslland schon in Betrieb, weitere befinden sich im Bau. Ob SMRs und Thorium-Reaktoren tatsächlich kostengünstiger und sicherer sind als konventionelle AKWs, ist noch nicht belegt. Die Technik könnte frühestens in den 2030er-Jahren eine Rolle spielen – und selbst dann nur mit staatlicher Förderung und internationaler Regulierung.

Atomkraft nein, nein.

Die Atomkraft kann helfen, CO2 zu reduzieren und Schwankungen in der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien auszugleichen. Gleichzeitig stellt sie ein existenzielles Sicherheitsrisiko dar. Ein Ausbau zieht Budget ab, das dringend für die Energiewende gebraucht wird. Wer sich jetzt finanziell auf Technologien versteift, die erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nutzbar sind, hat im Kampf gegen die Klimakrise wenig gewonnen, sondern verschiebt den Ausbau der erneuerbaren Energien abermals in die Zukunft. Zu Erreichung der Klimaziele in Deutschland bleiben vielleicht noch rund 15 Jahre Zeit. So lange wie etwa der Bau eines neuen Atomkraftwerks dauert. Der Bau neuer Reaktoren dauert oft 15 bis 20 Jahre, was sie als Lösung für die dringenden Klimaziele bis 2040 praktisch ausschließt.

Investitionen in neue Atomkraftwerke – ob konventionell oder als Small Modular Reactors (SMR) – binden enorme Mittel, die beim Ausbau von Wind, Solar und Speichern fehlen. SMRs gelten zwar als Hoffnungsträger, sind aber technisch und wirtschaftlich noch nicht ausgereift. Viele Konzepte existieren nur auf dem Papier, und selbst optimistische Szenarien rechnen erst ab den 2040er-Jahren mit einer breiteren Nutzung.

Vorbild Spanien.

Die Energiewende ist ebenso eine enorme Anstrengung. Aber sie ist eine Investition in die Zukunft. Sie ist kein Pulverfass und kontaminiert die Erde nicht bis in alle Ewigkeit. Spanien hat sich übrigens wie Deutschland aus der Atomkraft bis 2035 verabschiedet. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche liefern die Windkraftwerke jetzt schon mehr Strom als die sechs spanischen Atomkraftwerke. Das Land ist wahrscheinlich das bessere Vorbild.

So hilfst du der Energiewende.

Mit deinem Energieverbrauch hilfst du, die Sache in die richtige Richtung zu lenken. Dein Ökostrombezug ist immer ein Signal an die Politik und die Wirtschaft für die Energiewende. Mit Polarstern beschleunigst du die Sache und förderst die Energiewende so stark wir bei kaum einem anderen Anbieter: Für jede Kilowattstunde Wirklich Ökostrom, die du nutzt, investieren wir 1 Cent in den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland, vor allem in die Photovoltaik auf Mehrparteiengebäuden. Zusätzlich förderst du in den Bau von Biogasanlagen für Familien in Kambodscha und in eine Solarstromversorgung für ganze Dörfer in Madagaskar. So verändert dein Energieverbrauch wirklich etwas. Weltweit.